1960年代後半から「劇画」が人気を集めていました。劇画とマンガの違いはリアルさにあるとされていました。マンガはストーリーも表現方法もデフォルメに重点がおかれ、オーバーであると同時に省略化され単純化されていました。

それに対し劇画は、荒々しいペンタッチや陰影の強い描画方法が、年齢が高くなっていたマンガ読者の心をつかみ、人気を高めていました。

中学生のときから貸本店に入りびたり、古い貸本マンガから劇画まで読みまくっていたので劇画も大好きでした。

確かに劇画はカッコよかったんです。最初は泥臭い印象が強かった劇画でしたが、さいとう・たかをあたりから主人公が日活アクション映画の主人公のようにカッコよくなり、さらに、絵も表現も洗練されていきました。その代表格が〈ありかわ栄一改め〉園田光慶でした。(このあたり、敬称略で失礼します)

貸本劇画家が雑誌にも進出し、「劇画ブーム」が到来します。そもそも「劇画」とは〈劇画工房〉とか〈劇画集団〉に所属する人たちが興したムーブメントであり運動でもあったのですが、劇画ブームになると、白土三平も水木しげるも劇画だし、手塚治虫も石森章太郎(当時)も劇画にされてしまいました。貸本出身の白土三平、水木しげるならまだしもですが(ご本人たちは劇画家とは自称していないはずです)、当時のマスコミの大ざっぱさったら、ありゃしませんでした。あの頃の劇画の扱いは、やけに血しぶきが飛ぶことがリアルだと思っている人が多く、私は「〈劇画〉ではなく〈激画〉じゃないか」なんてことも思っていました。

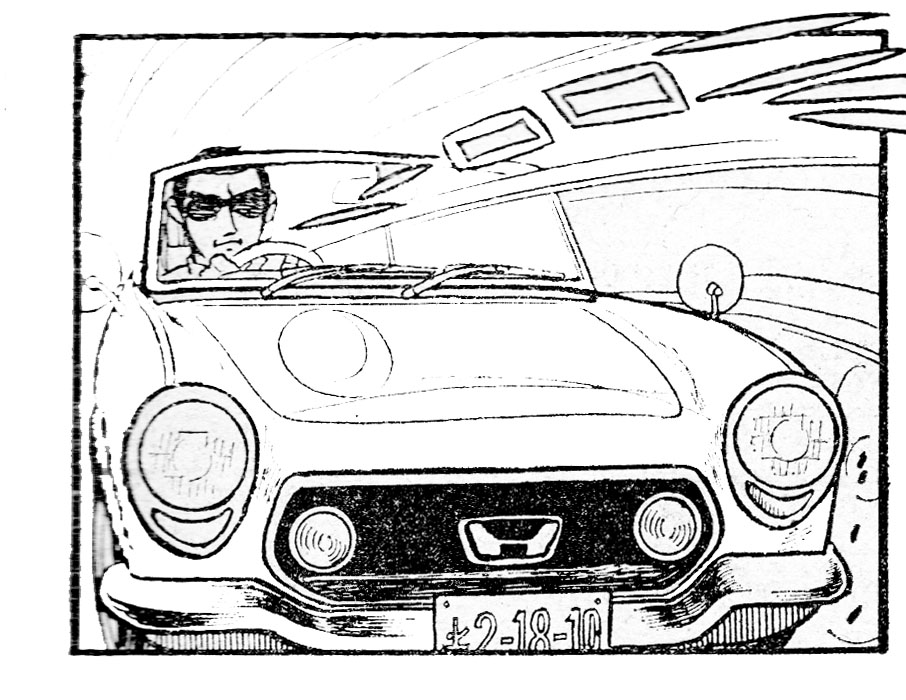

そんなときに登場したのが「COM」でデビューした宮谷一彦さんでした。それまでの劇画はリアルをめざしながらも、たとえば道路を走っている自動車は、乗用車かトラックかバスといったカテゴリーがわかるだけで、車種まではわかりませんでした。自分でもイギリス製のスポーツカーを運転していた関谷ひさし氏が、トライアンフやMGといったブランドがわかるクルマの絵を描くくらいでした。(上の画像は宮谷一彦氏作『とむらいの歌』〈東京トップ社刊「刑事」43号(?)掲載〉。園田光慶氏の影響がわかるの作品。© Kazuhiko Miyaya)

ところが宮谷一彦氏は、デビュー作の主人公が乗る車はホンダS600だったり、ちらりと出てくるフォーミュラカーは当時のF1だったりしたのです。その後に描いた作品には、コカコーラは出てくるはエレキギターのリッケンバッカーは出てくるわ。こんなブランドが出てきて、ドギマギしたものです。小説の世界では『なんとなくクリスタル』(田中康夫氏)がブランド小説として有名ですが、その前に大藪春彦氏がいたことも忘れてはいけません。私はジーンズのブランド「リーバイス」は大藪小説で覚えました。(図は宮谷一彦氏のデビュー作『ねむりにつく時』より。© Kazuhiko Miyaya)

宮谷一彦氏の登場によって劇画は一変してしまいます。斜線とスクリーントーンを多用した写真のような描画の劇画があふれるようになります。そう見た目が写真のような絵がリアルとされ、アシスタントをしていた私も必死にそんな絵を追いかけていました。

そんなときに読んだのが『鮎』でした。「なんてリアルなんだ!」と思ったのは、描画法ではありません。いや、清流の描写方法もとてもリアルではあったのですが、まだ省略の利いた絵でした。それよりも「リアル」を感じたのは、「釣りの描写」のリアルさでした。

(次回につづく)